প্রতিবেদক: পাঁচ দশকের সাফল্যের পর বাংলাদেশে নতুন করে দারিদ্র্যের হার বাড়তে শুরু করেছে। কোভিড-পরবর্তী সময়ে টানা তিন বছর ধরে উচ্চ মূল্যস্ফীতির ফলে মানুষের প্রকৃত আয় কমে গেছে। এতে বিপুলসংখ্যক মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে পড়েছে। একই সঙ্গে বিনিয়োগ স্থবির হয়ে পড়ায় কর্মসংস্থানও কমেছে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ স্থবির থাকায় নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি না হওয়াকে অর্থনীতিবিদরা দারিদ্র্য বৃদ্ধির অন্যতম বড় কারণ হিসেবে দেখছেন।

রাজধানীর আশকোনায় একটি সেলুনে কাজ করেন আবদুস সালাম। স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে একটি ভাড়া বাসায় থাকেন তিনি। আগে মাসে ২০-২৫ হাজার টাকায় কোনোভাবে সংসার চললেও এখন ব্যয় দাঁড়িয়েছে ২৫-৩০ হাজার টাকায়। আয় না বাড়লেও বাজারদর বেড়ে যাওয়ায় সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। ধারদেনার ভার সহ্য না করে স্ত্রী ও সন্তানদের কুষ্টিয়ার গ্রামের বাড়িতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। সালামের মতো সীমিত আয়ের অনেক মানুষ এখন দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে। নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারও টিকে থাকার সংগ্রামে।

১৭ অক্টোবর বিশ্ব দারিদ্র্য বিমোচন দিবস পালিত হয়। কিন্তু এমন সময়ে দিবসটি এল, যখন বাংলাদেশে দারিদ্র্য বৃদ্ধির বাস্তবতা তুলে ধরছে বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন দেশি ও বিদেশি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ২০১৬ সালে “দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্বে বাংলাদেশ” শীর্ষক কর্মসূচি আয়োজন করেছিল বিশ্বব্যাংক। অথচ এখন সেই অগ্রযাত্রা চ্যালেঞ্জের মুখে।

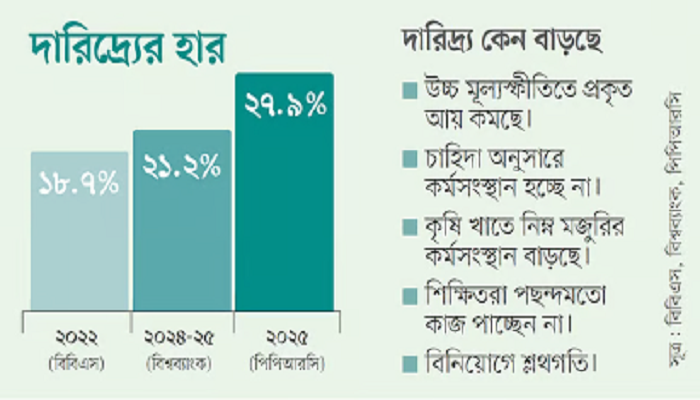

বিবিএসের ২০২২ সালের জরিপে দারিদ্র্যের হার ছিল ১৮.৭ শতাংশ। এরপর আর কোনো সরকারি জরিপ হয়নি। তবে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পিপিআরসির মে ২০২৫ সালের প্রতিবেদনে বর্তমানে দারিদ্র্যের হার প্রায় ২৮ শতাংশ। আরও ১৮ শতাংশ মানুষ যেকোনো সময় দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে যেতে পারেন। অর্থাৎ, তিন বছরে প্রতি ১০ জনে আরও ১ জন দরিদ্র হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের হিসাবে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দারিদ্র্যের হার ছিল ২০.৫ শতাংশ, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১.২ শতাংশে। বিবিএসের মানদণ্ড অনুযায়ী, মাসে ৩ হাজার ৮২২ টাকা ব্যয়ের সামর্থ্য না থাকলে তাকে দারিদ্র্যসীমার নিচে ধরা হয়। পাশাপাশি দারিদ্র্য নির্ণয়ে ১১৯টি সূচক বিবেচনা করা হয়।

বিশ্বব্যাংকের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, জিনিসপত্রের দাম যে হারে বেড়েছে, আয় সে হারে বাড়েনি। কর্মসংস্থানও যথেষ্ট তৈরি হয়নি। কোভিডের পর নিম্নমজুরির কর্মসংস্থান বেড়েছে, যা দারিদ্র্য কমাতে কোনো ভূমিকা রাখেনি। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাবেক পরিচালক রুশিদান ইসলাম রহমান মনে করেন, শিক্ষিত বেকারত্ব বৃদ্ধি ও প্রকৃত মজুরি কমার ফলে দারিদ্র্য বাড়া স্বাভাবিক।

স্বাধীনতার পর ১৯৭৩-৭৪ সালে অতি দারিদ্র্যের হার ছিল ৪৮ শতাংশ এবং সার্বিক দারিদ্র্য ছিল ৮২ শতাংশ। ২০০০ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল প্রায় ৪৯ শতাংশ। এরপর দুই দশকে তা অর্ধেকে নেমে আসে। কিন্তু বর্তমানে সেই অগ্রগতি ধীর এবং ঢালু পথে। গত পাঁচ দশকে দারিদ্র্য কমলেও ধনী-গরিব বৈষম্য বেড়েছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে শীর্ষ ১০ শতাংশ মানুষের হাতে ছিল ২৮ শতাংশ আয়, এখন তা ৪১ শতাংশ। বিপরীতে সবচেয়ে গরিব ১০ শতাংশ মানুষের আয় নেমে এসেছে মাত্র ১.৩১ শতাংশে। গিনি সহগের মান দাঁড়িয়েছে ০.৪৯৯, যা উচ্চ বৈষম্যের সীমায়।

দেশে স্নাতক ডিগ্রিধারীদের মধ্যে বেকার ১৩.৫ শতাংশ এবং উচ্চমাধ্যমিক পাস বেকার ৭.১৩ শতাংশ। অর্থাৎ, প্রতি পাঁচজন শিক্ষিতের একজন বেকার। দেশে মোট বেকারের সংখ্যা ২৬ লাখ ২৪ হাজার, যার প্রায় অর্ধেকই উচ্চশিক্ষিত। উদাহরণস্বরূপ, ২০২২ সালে স্নাতক ডিগ্রি পাওয়া ফাহিম ইবনে আহসান আড়াই বছরেও স্থায়ী চাকরি পাননি। সর্বশেষ তিনি বেতন না পেয়ে চাকরি ছেড়েছেন।

রুশিদান ইসলাম রহমানের মতে, শিক্ষার মান অবনতি, আধুনিক দক্ষতার অভাব এবং কর্মবাজারের সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার অমিল শিক্ষিত বেকারত্ব বাড়াচ্ছে। প্রচলিত পাঠ্যক্রম ও মুখস্থনির্ভর শিক্ষা চাকরি বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।